憋尿看似是小事,实则是在给泌尿系统“埋雷”。长期憋尿与肾结石的形成存在间接但明确的关联,憋尿会破坏尿液的正常排泄节奏,增加尿液中结晶物质沉积,进而增加结石形成的风险。

今天,国际尿石症联盟(IAU)委员、四川结石病医院泌尿外科学科带头人常立高教授,就来给大家聊聊这之间的具体关系:

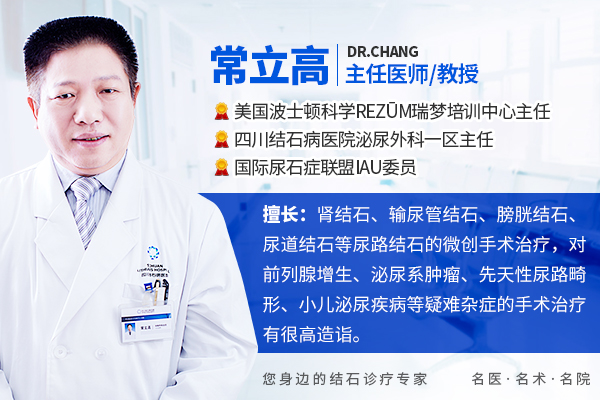

正常情况下,肾脏持续生成尿液,通过膀胱储存、定时排出,尿液中的水分能稀释草酸、尿酸、钙等易形成结石的物质。

长期憋尿时,膀胱内尿液长时间滞留,水分被逐渐重吸收,尿液浓度升高,这些结晶物质容易从尿液中析出,形成微小结晶。若结晶长期无法随尿液排出,会逐渐聚集、变大,最终形成肾结石。

憋尿会导致尿液在膀胱内停留时间过长,细菌易繁殖,可能引发尿路感染。

感染后,细菌会分解尿液中的尿素,产生氨等物质,使尿液pH值升高,促进磷酸镁铵等感染性结石的形成;同时,感染产生的炎症分泌物也可能成为结晶附着的“核心”,加速结石生长。

常立高教授介绍,长期憋尿时,膀胱内压力逐渐增大,可能反向压迫输尿管,导致尿液从膀胱向肾脏回流。

这会进一步影响肾脏的正常排泄,使肾脏内尿液排出受阻,结晶更易在肾脏内沉积,同时增加肾脏感染风险,形成“憋尿→反流→排泄差→结石”的恶性循环。

本身有结石风险因素的人(如喝水少、高草酸饮食、尿酸代谢异常、有肾结石家族史):憋尿会“叠加”风险,加速结石形成;

长期久坐、缺乏运动者:憋尿+活动少,尿液流动缓慢,结晶更难排出;

女性:女性尿道较短,憋尿时尿路感染风险更高,间接增加感染性结石概率。

长期憋尿并非肾结石的直接病因,但它是重要的风险叠加因素——通过浓缩尿液、诱发感染、阻碍排泄等机制,为结石的形成和生长创造条件。

反过来,若已患有肾结石,长期憋尿还可能导致结石阻塞输尿管(尿液排出受阻时,结石易随反流或压力移动),引发肾绞痛、肾积水等更严重问题。

四川结石病医院以微创保胆保肾取石为特色,自2010年建院以来,为来自全国各地数万例结石患者提供诊疗服务,年均结石手术量居国内前列,各科室综合水平受到业内高度认可和社会广泛好评... [详情]

四川结石病医院以微创保胆保肾取石为特色,自2010年建院以来,为来自全国各地数万例结石患者提供诊疗服务,年均结石手术量居国内前列,各科室综合水平受到业内高度认可和社会广泛好评... [详情]